박계리의 스케치北 | 몰골법으로 재탄생한 수령영생미술 2013년 11월호

박계리의 스케치北 23 | 몰골법으로 재탄생한 수령영생미술

한반도 분단을 극복하기 위해 정론의 길을 걸어온 월간 <통일한국>의 창간 30주년을 축하드린다. 분단의 문제가 장기화될수록 이를 극복하고자 하는 노력들을 긴 호흡 속에서 쉬지 않고 뚜벅뚜벅 걸어나가게 하는 것이 얼마나 소중하고 어려운 일인지 체감하게 된다. 지난 30년의 발자욱이 만들어낸 역사의 무게만큼 월간 <통일한국> 미래의 큰 걸음을 기대하며 이번 호를 시작해본다.

북한 미술계에서 2000년 이후 가장 부각되는 작품 중 하나는 역시 김일성 주석 사후 영생을 주제로 창작되는 ‘수령영생미술’일 것이다. 물론 북한 미술계에서는 김일성이 살아있을 때에도 그를 형상화하는 것이 가장 중요한 일이었음은 당연했다. 조선시대 임금의 초상을 그리는 일을 그 시대의 가장 뛰어난 화원이 맡았듯 말이다.

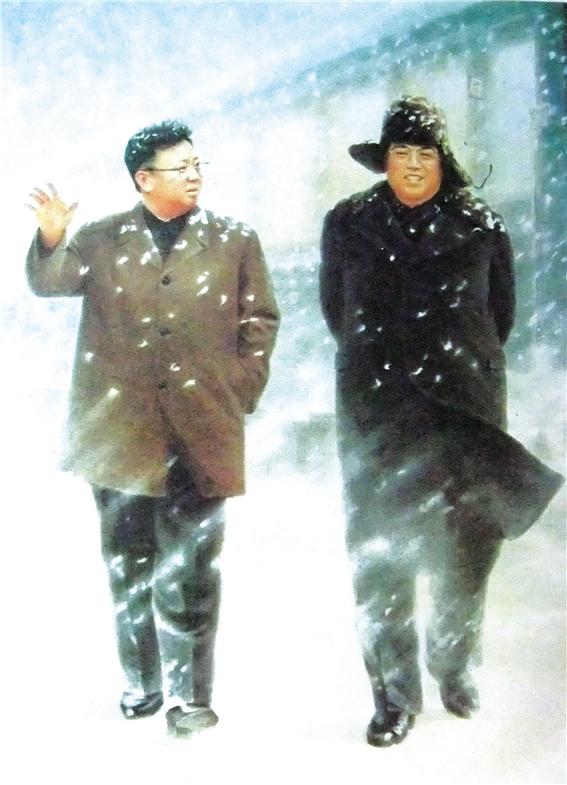

대부분의 수령형상 작품과는 달리 자연스러움과 예술적 표현성을 효과적으로 보여주고 있는 작품이 리동건의 <언제나 인민을 위한 길에 함께 계시며>다. 이 작품은 김일성과 김정일만을 소재로 하고 있다. 다른 사람들을 화면 안에 등장시키지 않음으로써 다른 사람들보다 더 크고 진하게 표현하는 과정 등을 통해 발생할 수 있는 부자연스러움이 자연스럽게 사라졌다.

이 작품은 ‘수령영생미술’의 일환으로 제작된 작품임에도 두 사람 중 손을 들고 있는 김정일에게 먼저 시선이 가도록 구성되어 있다는 점에서 김정일 시대에 만들어진 작품임을 알 수 있다. 그러나 김정일이 김일성을 바라보는 자세를 통해 그가 누구를 따르고 있는지도 명확히 드러내고 있다.

몰골기법 그림은 청산해야 할 봉건사회 잔재?

이 작품이 다른 ‘수령영생미술’ 작품과는 다른 느낌으로 다가오는 가장 주요한 이유는 인물화임에도 몰골법(단붓질법)을 전면적으로 사용하였기 때문이라고 판단된다. 몰골법은 뼈가 없는 준법, 즉 윤곽선을 그리고 않고 채색하는 방법으로 대나무, 난초 등 사군자를 그릴 때 즐겨쓰는 준법을 말한다.

북한 미술계에서는 1970년대 후반부터 몰골법의 사용에 대한 김정일의 교시와 이에 대한 미술계의 논쟁이 본격적으로 벌어졌다. 북한 사회 속에서 몰골법에 대한 거부 반응은 쉽게 예상할 수 있는 현상이다. 왜냐하면 몰골법은 전통적으로 문인화의 기본적인 화목인 사군자를 그릴 때 사용했던 대표적인 기법이기 때문이다. 당시 북한 미술계는 문인화를 척결해야 하는 봉건사회의 잔재로서 규정짓고 여기서 파생되는 문인들이 즐겨 쓰던 서화 기법과 형식을 이데올로기적으로 공격하였으므로 몰골기법의 적극적 사용이 쉽게 받아 들여지기는 어려울 수밖에 없던 상황이었다.

그러나 1990년대 들어오면 몰골법에 대한 이데올로기적 공격은 사라지게 된다. 이것이 가능했던 것은 김기훈의 논리에서 잘 드러난다. 그는 “문인화는 먹그림을 기본으로 하여 봉건사대부들이 그린 형식주의적이며 주관주의적인 동양화”로 정의하고, 이 문인화의 발생으로 채색화가 천시되어 조선화 화법의 건전한 발전이 억제 당했다고 주장하였다.

이는 북한 미술계가 1960년대 이후 계속적으로 주장해온 논리다. 즉 수묵화와 채색화를 이데올로기에 의해 이분법적으로 파악하는 것이다. 김기훈은 여기서 더 나아가 몰골법도 수묵몰골과 채색몰골로 분리시켜 앞의 구도에 대립시킨다. 따라서 이데올로기의 문제는 수묵과 채색의 문제로 한정되고, 몰골은 이 이데올로기 문제에서 제외시키는 것에 성공한다. 이러한 논리가 성공적으로 적용되면서 몰골법에 대한 반론들은 사라지게 된다.

김기훈의 논문이 발표되고 5년 후 리광영의 <인물주체화 창작에서 조선화 몰골기법의 특성을 더욱 살려나가자>가 발표되었다. 이 글에서 리광영은 오늘날 조선화 작품 창작에서 몰골기법으로 그린 인물화 작품들이 주도적인 자리를 차지하고 있다고 밝히고 있다. 이는 사상교양 주제를 전달하는데 중심적 역할을 하는 인물화 장르에는 몰골법이 적합하지 않다는 1970년대 후반의 논의와는 반대되는 것이다.

특히 이 글에서는 그림의 주제, 사상적 내용에 따라 선묘기법과 세화기법, 몰골기법 등을 선택하여 형상적 효과를 극대화하여야 하고, 몰골기법으로 그리는 과정에서도 채색몰골화나 수묵담채화 형식으로 하겠는가를 그 작품의 주제나 내용에 따라 선택하여 조형적 효과를 얻어내라고 담담하게 적고 있다. 달라진 북한 미술계를 드러내 보여주고 있다고 하겠다.

이러한 변화된 모습이 적극적으로 반영된 것이 바로 리동건의 작품인 것이다. 박진영의 작품이 조선화임에도 불구하고 인물 대상의 덩어리감, 화면 안의 깊이감을 잘 표현하고 있음에 반하여, 리동건의 작품은 얼굴과 손에 대해 극사실주의 형식을 사용한 것에 비해 몸에는 몰골법을 적극적으로 사용하고 있어 대조적이다. 또한 배경은 흰색, 대상은 검은색으로 화면을 크게 구분하여 흑백대비의 평면적인 구조를 보이고 있다는 점에서도 대조적이다.

따라서 이 작품은 러시아의 사회주의적 사실주의 작품과는 차별성을 지님과 동시에, 대상의 얼굴은 극사실주의로, 몸은 평면적으로 처리하는 전통 초상화와 연결된다는 점에서도 흥미롭다. 더불어 김정일 미술론에서 강조한 ‘함축’과 ‘집중’이 인물화에 어떻게 적용될 수 있는지 보여주고 있다는 점에서도 주목되는 작품이라 하겠다.

박계리 / 한국전통문화대 초빙교수

댓글 0개